吴堡石城张澍墓与元代名臣张易

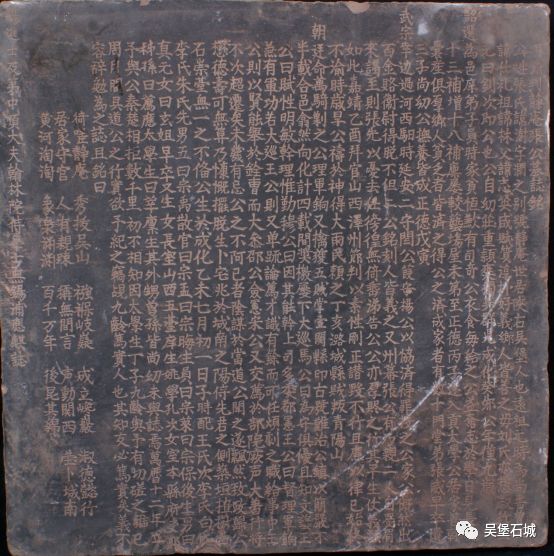

吴堡石城南门外出土的《明节判静庵张公(张澍)墓志铭》

据1995年版《吴堡县志》等资料记载:吴堡石城南门外有一座古墓,墓主名张澍(1475-?),字润之,别号静庵,本县城内人,成化十一年(1475)七月一日生,正德十一年(1516)入贡太学。嘉靖四年(1525)起任山西泽州节判六年,捐资赈饥民,亲入乡里,济民勤农,保证生活,乡民称颂。嘉靖六年(1527)青阳山叛乱,从征任督粮官,擒贼5名,封从仕郎。后任壶关县知县四年,因有忌其为官不阿,谋害于道,公弃官归籍。张澍卒后葬于吴堡石城南门外西侧祖茔。墓茔原有墙垣、石碑、华表等,后夷为农耕地。1980年暴雨冲开墓穴,墓室暴露,随之进行清理:墓为石穴,坐北向南,墓道台阶下深约10米,道顶部以木柱起架,覆以石板,墓志1合,置于第一道石门前。再进墓道以石拱卷顶至墓室门。墓门上有石雕兽脊,墓门上镌刻张公简历和五妻妾生卒年庚。墓窑为凿石所成,内有炕,上置木炭、芦席,张公棺椁居中,妻妾分居两侧,室内门立童男女石俑两个。该墓因人力不足,未能彻底清理,故复又填塞。已出土文物有:手杖、石俑、墓志,均保存于吴堡县文管所。

据《明节判静庵张公(张澍)墓志铭》记载:张澍“远祖元时为尚书”,而清道光本《吴堡县志》有元代张易传,可知墓志铭记载的张澍远祖即为张易。

张易(?—1282),元代著名政治家、科学家,元世祖忽必烈的重要谋臣,生年不详,卒于至元十九年(1282)。

据与张易同为中书官僚的姚枢《日记》记载:“张易本姓鲁,父名聚,社日生,小字社住,太原临州临泉县使君庄人。父为人所杀,其母负公行丐于市。至郝太守家,有张孔目者,无子,携去养以为子,因冒张姓。”想必同僚姚枢是不会杜撰张易的籍贯和家世,太原临州临泉县使君庄人可能是按照张易的生父籍贯讲的,是指原籍。而中统元年(1260)间在中书供职并且受张易领导的官僚王恽则在《中堂事记》中说:“张易,字仲一,太原交城人。”他大概说的是张易改名易姓之后,按他养父张孔目的籍贯说的。至元三年(1266)以前《元史•世祖本纪》及《宰相年表》记载为张启元,而至元三年(1266)之后张启元不见出现,出现了张易的名字。

由以上史料推断可知:张易,本姓鲁,父名鲁聚,因他是社日所生小名社住,原籍太原临州临泉县使君庄人,年幼丧父,随母行乞于市,被张孔目收养,改姓名张易,字仲一(一字仲俦),号启元,并随养父改籍贯为太原交城人。

张易幼奇颖,通阴阳术数与天文历法,善诗文,有《张枢密诗》行世,曾与许衡、郭守敬、王恂、张文谦等人领导《授时历》的编订工作,名满天下。

1248年前后,张易与刘秉忠(字仲晦)、张文谦(字仲谦)同学于河北邢州西紫金山,郭守敬、王恂师事三人,史称“紫金山五杰”,这五人后来成为元代著名的政治家和科学家,史家称之为邢州学派。后由刘秉忠引荐,张易成为元世祖忽必烈金莲川幕府中邢州集团的重要成员。

1259年蒙哥汗在南伐南宋时战死,忽必烈听从张易计策,抢在其弟阿里不哥行动之前,从武昌出发,带着刘秉忠、姚枢、郝经、廉希宪、阿合马、董文忠兄弟等重要谋士,日夜兼程,轻骑奔向北方。1260年6月4日,忽必烈在开平即大汗位,设开平府,年号“中统”,取“中原正统”中的两字,大有囊括天下之意。1264年又改年号为“至元”,取《易经》中“至哉坤元”。

中统元年(1260年)七月,设燕京行中书省,张易为参知政事。次年(1261 年)五月,张易为中书右丞。至元三年(1266年)立制国用使司,以阿合马为使,张易同知国用使司事。七年(1270年)正月,立尚书省,以阿合马平章尚书省事,张易同平章尚书省事。九年(1272年)正月并尚书省入中书省,阿合马、张易并中书平章政事。同年(1272年)十月,张易又为枢密副使。十三年(1276年)三月,张易兼知秘书监事。至元十八年(1281年)十月,以平章政事、枢密副使张易兼领秘书监、太史院、司天台事。

至元十八年(1281)十月,忽必烈诏枢密副使张易等参校道家著作。张易等言:“参校道书,惟《道德经》系老子亲著,余皆后人伪撰,宜悉焚毁。”

至元十九年(1282年)三月,忽必烈离开大都去上都,阿合马、张易等留守大都。因汉人官僚集团与色目商人集团之间长期存在严重矛盾,张易与益都千户王著、高和尚等人合谋,假传太子真金之命,设计砸死了阿合马。忽必烈得知消息后大怒,三月二十一日,下令将王著、高和尚和张易诛杀并弃于市。后忽必烈才得知阿合马许多奸恶,于是下令将阿合马戮尸,子侄全部处死,家产没收,同党也都罢黜。也有说张易是因为失察被蒙骗而被杀,并没有参与击杀阿合马的合谋,姑存之以俟考。

据《明节判静庵张公(张澍)墓志铭》、清道光本《吴堡县志》等资料记载:张澍为张易之后世子孙。始而推知:张易因谋诛奸相阿合马被杀后,其子孙后代有迁居吴堡旧城定居者,这与明代初期大移民的时间也基本吻合。故今天的吴堡张氏中,有一支为元代名臣张易之后代。

陕公网安备 61082902000002号

陕公网安备 61082902000002号